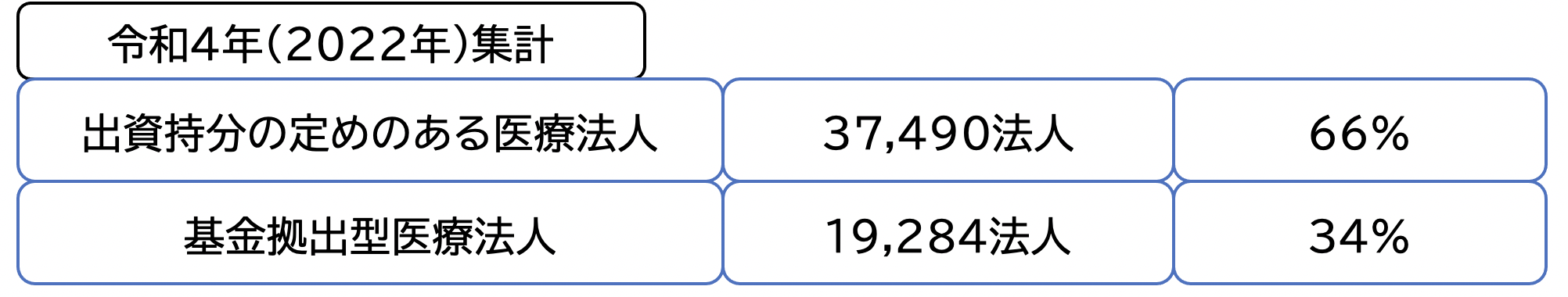

医療法人は2種類

診療所の先生方が設立された医療法人は殆どが次の2種類となります。

・出資持分の定めのある医療法人

・基金拠出型医療法人

自院はどちらの医療法人が明確にお答え頂ける先生は少数派ではないでしょうか。

違いが分かるポイントは何時設立したかです。

平成19年(2007年)の医療法改正により、出資持分の定めのある医療法人が設立出来なくなり、

基金拠出型医療法人のみとなりましたので、平成19年以前の設立か否かで分かれています。

医療の形態

この2つの医療法人の違いを理解するには平成19年(2007年)医療法改正が行われた目的を知る必要があります。

(剰余金配当の禁止)

第54条 医療法人は、剰余金の配当をしてはならない

医療法人は営利法人と異なり剰余金を配当することが禁止されています。

これが医療法人の非営利性です。

但し、平成19年以前設立の医療法人はその解散時に剰余金を配当することが可能となっていました。

2003年小泉政権時の医療法人の非営利性が形骸化されているとの議論を経て、医療法人の非営利性強化を目的として医療法改正が行われました。

医療法人設立時に出資ではなく基金の拠出と定義づけられ、基金とは貸付金の一種となります。

出資と基金の違いは医療法人の定款を見ると明確になっています。

・出資持分の定めのある医療法人

第34条 本社団が解散した場合の残余財産は、払い込み出資額に応じて分配するものとする

※この条項が解散時の配当を認めることになっていました。

・基金拠出型医療法人

第34条 本社団が解散する場合の残余財産は、次の者が選定して帰属させる

・国、地方公共団体

・財団医療法人、社団医療法人で持分の定めの無いもの

※解散時の残余財産は基金拠出者は全く手にすることが出来ないことになります。

但し設立時の基金に関しては返還されます。

厚生労働書医政局通知

基金とは、社団医療法人設立に当たり拠出された金銭、その他の財産であって、当該医療法人が

拠出者に対して定款の定めるところに従い返還義務を負うものである。

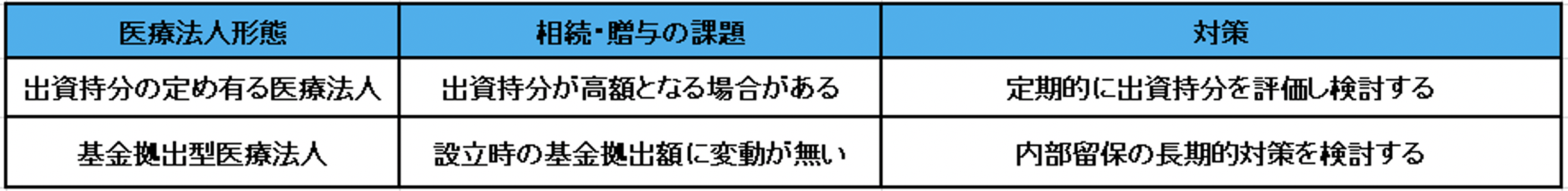

この医療法人の解散時の違いにより大きく影響が出るのは、医療法人の相続又は贈与の時です。

医療法人は利益に対して法人税等が掛かりますが、税金を支払った後は内部留保されることになり毎期内部留保が溜まる構造を有しています。

出資持分の定めのある医療法人の場合には、設立時の出資金に応じて内部留保された金額が出資持分に加算されることになります。

医療法人出資持分は換金性が無いので相続税、贈与税を支払う資金を別に用意しなければならず、金額によっては相続、贈与を諦めなければならない状況になります。

まずは定期的に出資持分のある医療法人の出資持分評価額を顧問の税理士に試算して頂き、対策を練る必要があります。

その対策の一つとして挙げられるのが「認定医療法人」の活用です。

当初は令和8年12月31日迄の制度でしたが、今回令和11年迄3年間延長されることになりました。

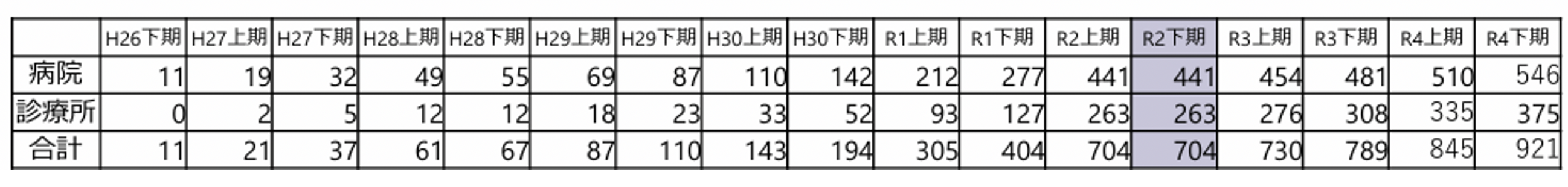

認定医療法人認定数推移

厚生労働省 持分の定めのない医療法人への 移行計画認定制度(認定医療法人制度)の概要より

基金拠出型医療法人は相続、贈与時の懸念は無いのですが、医療法人を解散する際に内部留保された金額は国等へ寄贈されることになるので基金拠出者には戻らない事になります。

長く医療法人を運営してきた成果を受け取ることが出来ない事に対する対策が必要です。

その対策は長期的に検討しなければならない課題なので、顧問税理士と相談の上きちっとした対策を立てる事が不可欠となります。

公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会 顧問

株式会社 MMS 代表取締役

佐久間 賢一